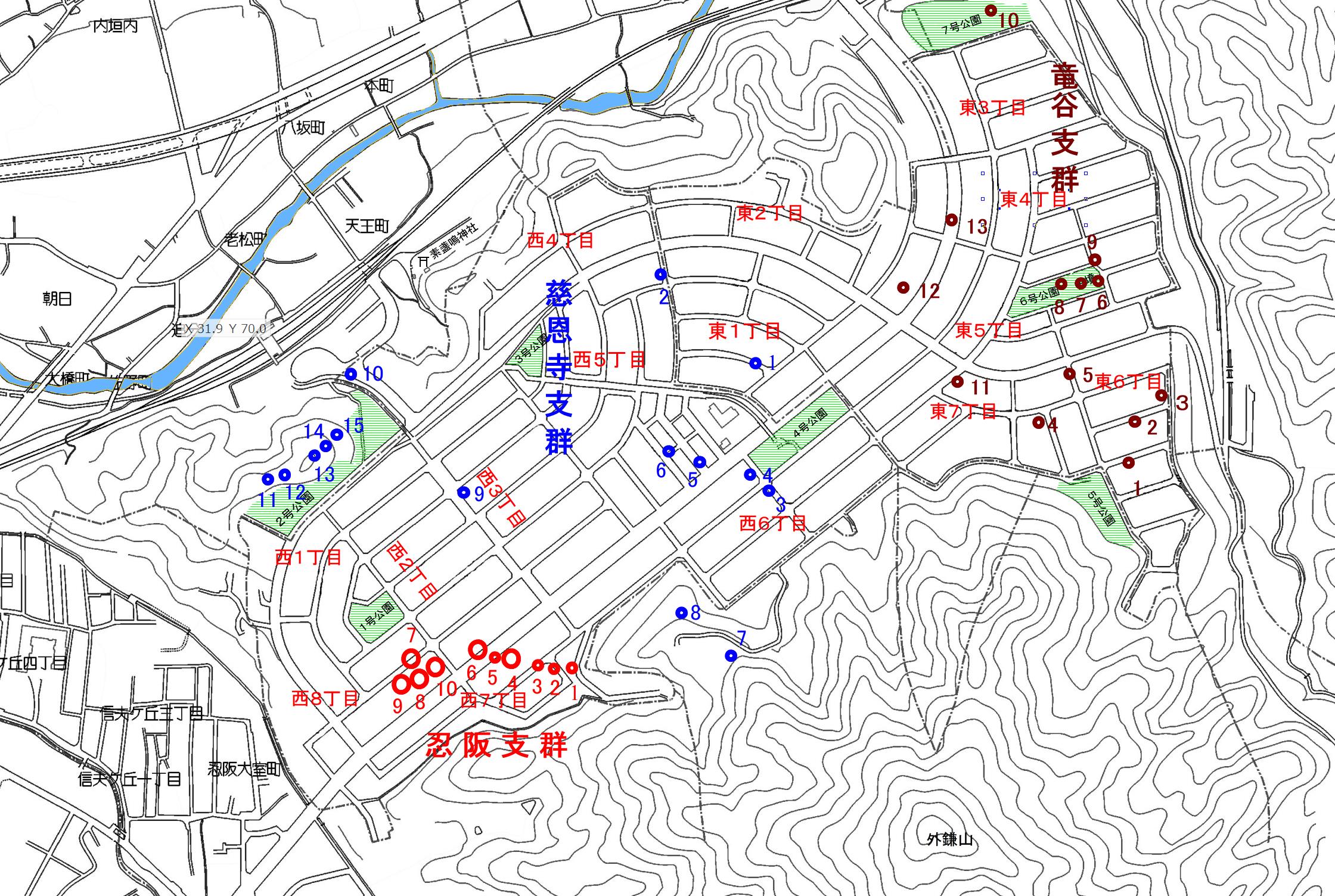

- 朝倉台は近鉄大阪線大和朝倉駅南側に広がる外鎌山丘陵地にあります。

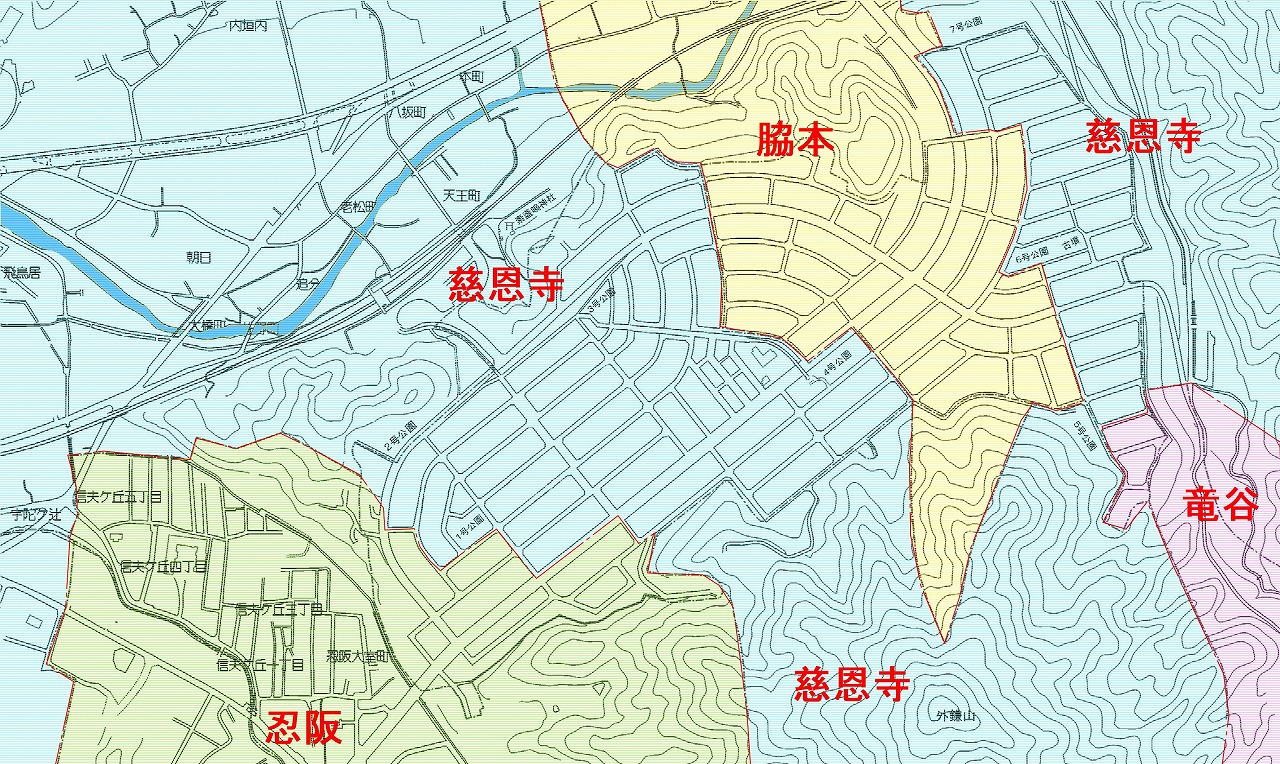

- この地域一帯は第21代雄略天皇の皇居、泊瀬朝倉宮の伝承地ですが昭和50年の初め頃、忍阪区・慈恩寺区・脇本区・竜谷区にまたがります外鎌山丘陵地から朝倉駅前までを近鉄不動産が開発し昭和52年から1100区画あまりを販売し現在に至っております。

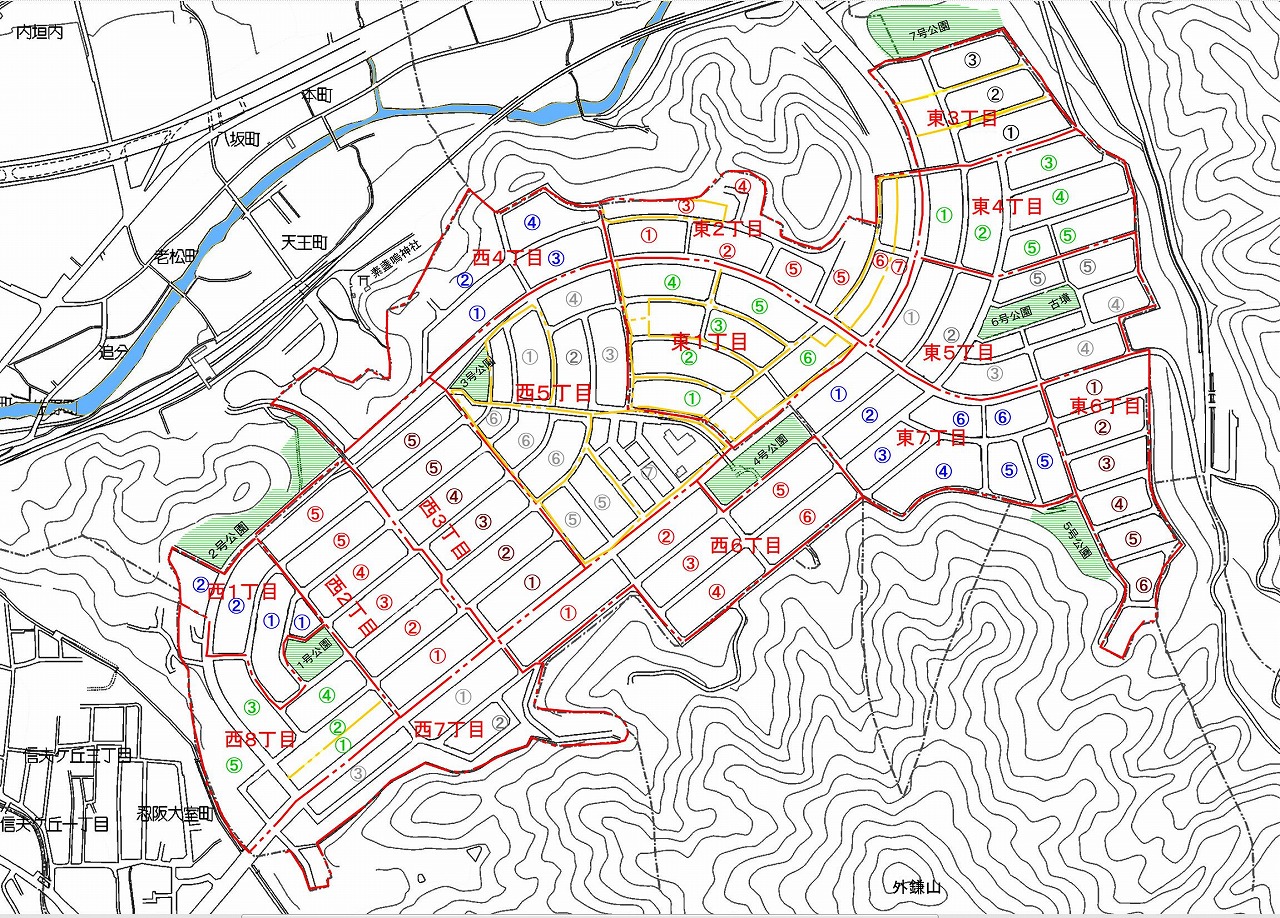

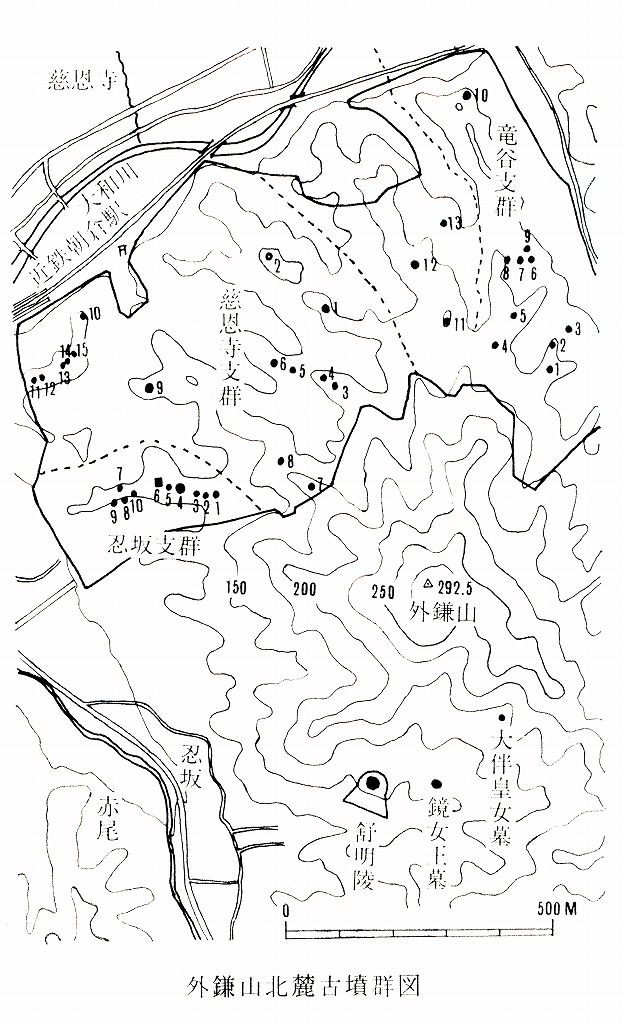

- 開発前のこの丘陵地はミカン畑でしたが、開発前の発掘調査で38基の古墳時代(6世紀)の古墳が確認されており、そのうちの一部は団地内の2号公園に移設されたり、6号公園のように古墳の周囲を公園にしたりして残しております。

- この忍阪8号墳は、全国でも珍しい6角形墳で古墳時代終末期から8世紀初頭の古墳と推定されたが、丁度朝倉台8丁目の幹線道路上に位置したため、そっくりそのまま2号公園に移築されました。

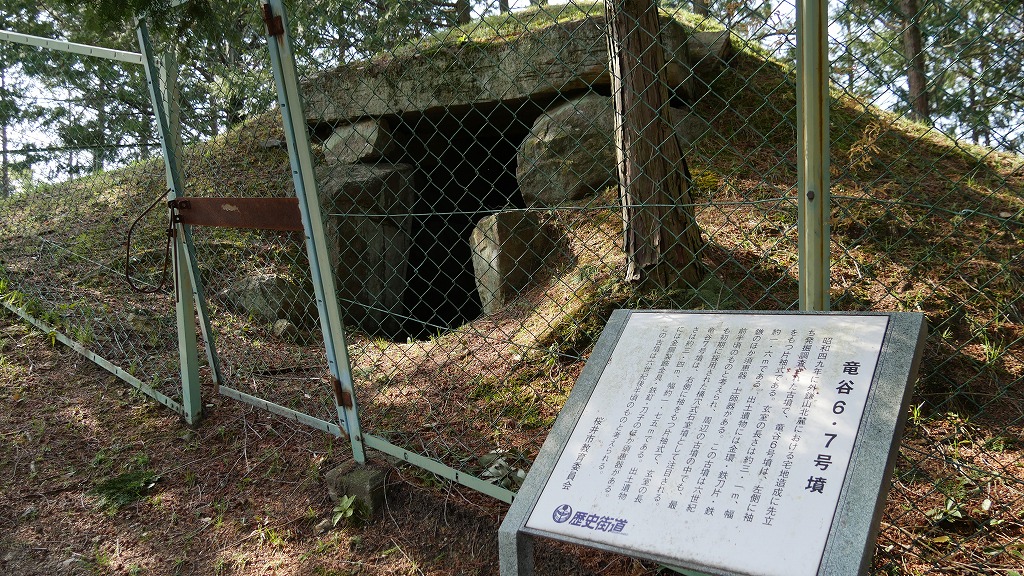

- また、6号公園横には竜谷6・7号古墳が出土状態で残されています。

- この古墳群を現在の地図に落としてみると大体この付近です。

- 奈良県内はどこでもそうですが、古代の御霊の上に住んでいると考えて良さそうです。時には住まわせていただいていることに感謝の念を送ることも大切なことではないでしょうか。

サービス一覧

朝倉台の地番変更

大神神社の氏子へ

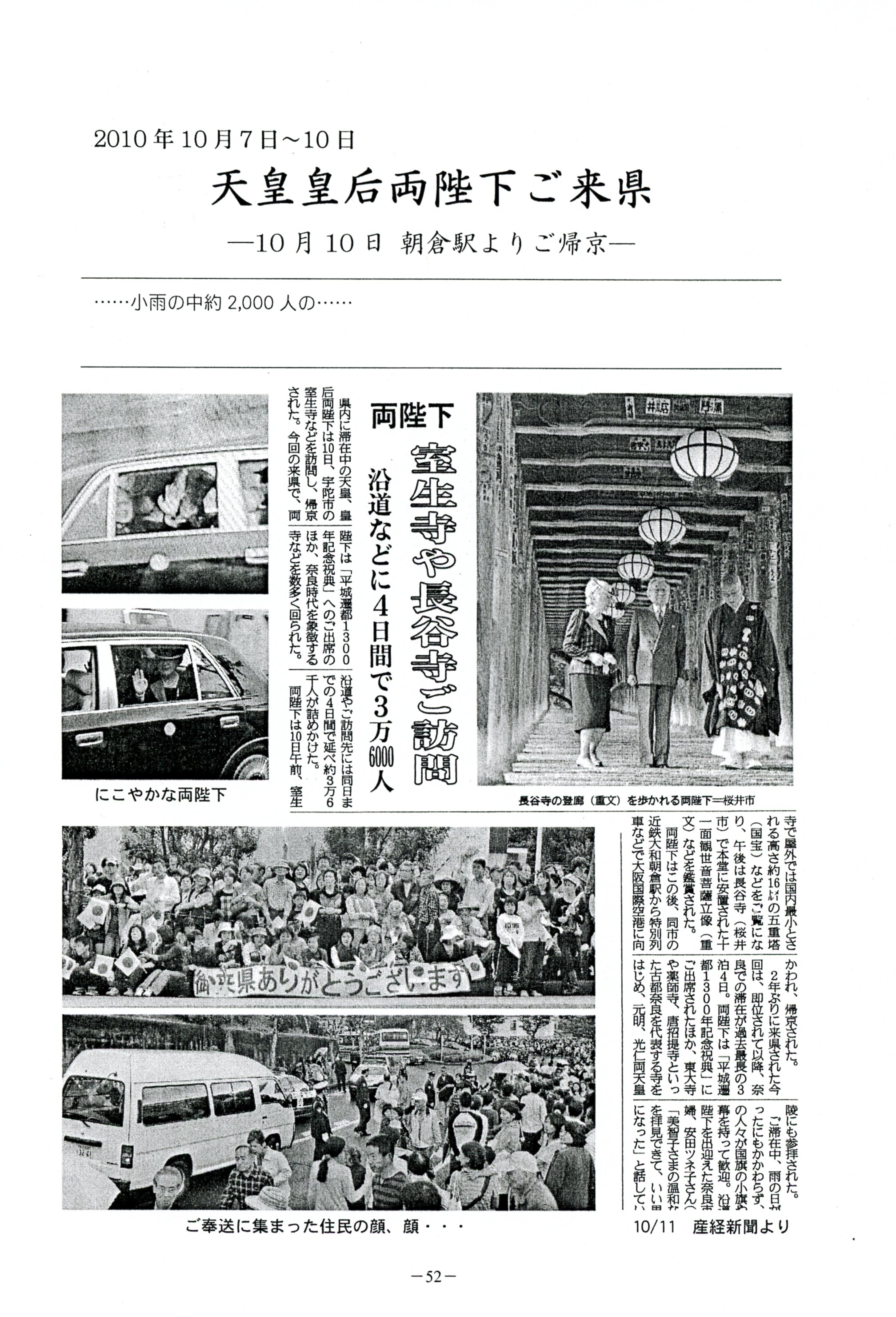

4. 天皇皇后陛下、朝倉台から御還幸

平成22年(2010)10月、明仁天皇、美智子皇后両陛下におかせられましては平城遷都1300年祭記念式典にあたり10月7日~10日の間、ご来県遊ばされ東大寺を始め県下各地をご視察遊ばされました。

最終日は、室生寺~長谷寺をご訪問され、朝倉駅から御還幸遊ばされることとなり、自治会あげてご奉送いたしました。

当日は、朝倉台住民を始め近隣の地区の方も見送りに来られ、駅前は黒山の人だかりです。

午後3時30分頃、165号線から朝倉大橋を渡って朝倉台住宅地に入り、朝倉駅に向けて車列が進みます。

当時小雨がぱらついておりましたが、陛下は車窓を開けられ沿道の住民に手を上げて答えておられました。

近鉄大和朝倉駅到着です。

ホームには荒井奈良県知事など多くの方がお見送りに来られていました。

時の天皇皇后両陛下が、朝倉台から御還幸遊ばされることになるとは前代未聞の出来事です。

5世紀後半、第20代雄略天皇がお住まいになっていたのが泊瀬朝倉宮で、それから1500年後に第125代明仁天皇陛下(現上皇陛下)がこの地にお越しになるとは、歴史の悠久を思い知らされた一幕でした。

当時の新聞記事

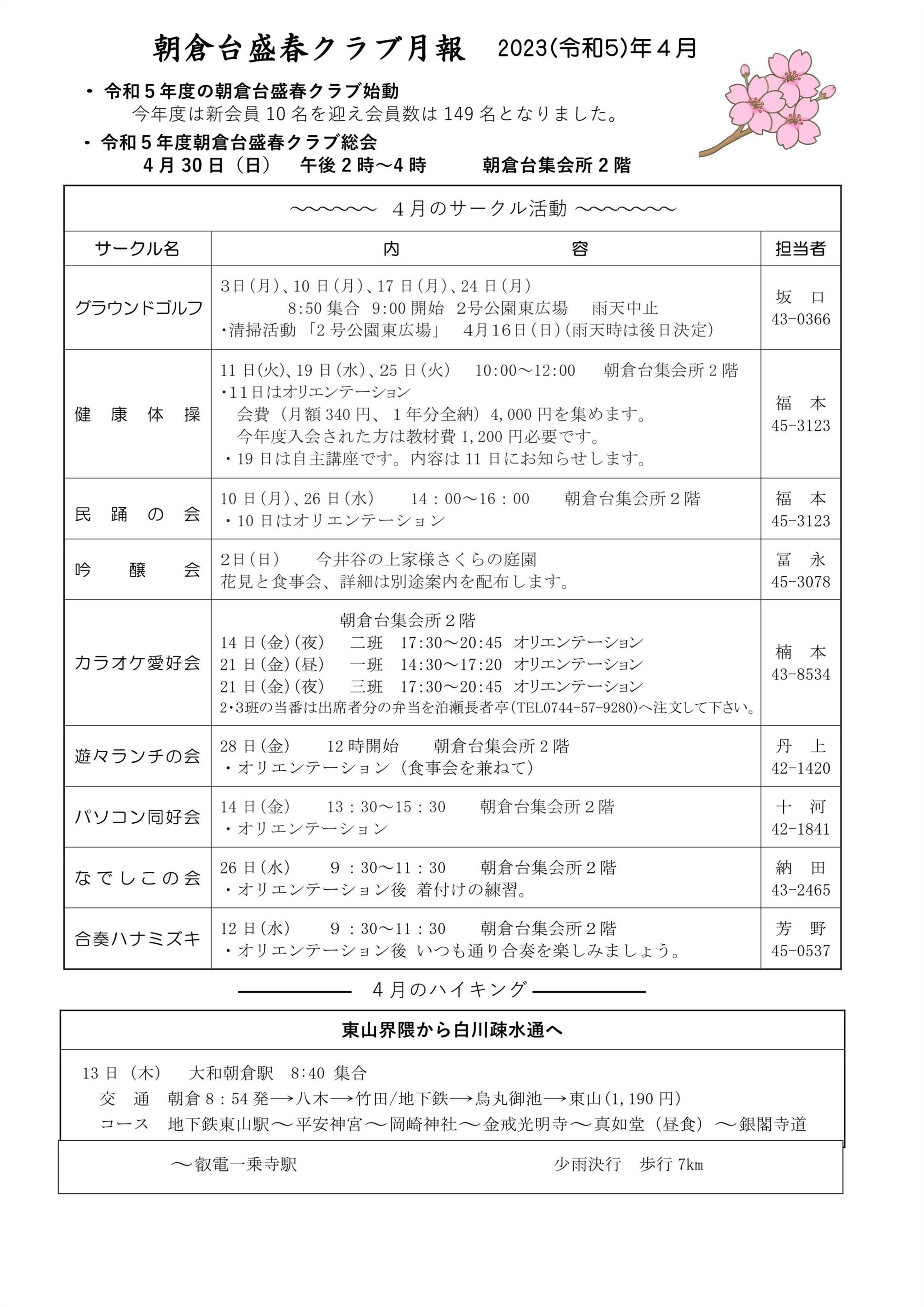

4月1日(土) 盛春クラブ4月号(活動予定)

4月23日(水) 盛春クラブ5月号(活動予定)

4月2日(水) 盛春クラブの4月のハイキングは久しぶりに地元龍谷から岩坂への山道を歩きました。

午前9時過ぎに集会所前を出発、途中少し険しい道程もありましたが、お昼前に無事目的地岩坂の広場に到着。折しも桜は満開で、同所でのランチも美味しさが一段と増し絶好の花見となりました。

朝倉台集会所前に集合~

龍谷西村宅前で小休止

竜谷から岩坂までの間道を抜けます

岩坂の十二神社に到着

【メモ】 〇 十二(じゅうに)神社

「泊瀬(はせ)」界隈の南部集落「上岩坂」集落の最奥地に鎮座する神社。 標高280m。創建由緒に関する資料は見当たらず不明。 主祭神は国常立命、国狭槌尊、天照皇大神、浄土煮尊、面足尊、大戸之辺尊他 古くから雄略天皇泊瀬朝倉宮の営まれた場所との伝承を持ち、14世紀に成立した書物「帝王編年記」に朝倉宮は「大和国城上郡磐坂谷なり」と記されている。境内の銀名水という井戸は、奈良時代からの名水で知られ、江戸時代に書かれた「大和名所図絵」にも紹介されている。

岩坂も桜が満開でした~

偶然にも盛春クラブなでしこの会(着付け教室)の講師先生が友人と花見に来られており、ハイキング会メンバーの中に数名のなでしこ会メンバーがおられ、奇遇を喜びしばしの間、談笑されました。

折角の機会ですので、一緒に集合写真を撮らせていただきました。

午後0時前、岩坂を出発、帰路は桜井東中学校西側から国道165号線に沿って出雲~黒崎を経由して午後0時45分、朝倉大橋近くに到着。同所で解散しました。今回の参加者は18名(男7 女11)。(渡真利)

5月15日(木) 盛春クラブハイキング、5月は奈良の古刹巡りをしました。

コースはJR桜井駅(9時06分発)➡JR京終駅(9時31分着)➡

白毫寺➡新薬師寺➡春日大社➡若草山山麓(昼食)➡二月堂➡奈良公園➡東大寺➡興福寺で解散(13:30分)しました。

JRで京終駅まで行きました。ここから白毫寺までハイキング

同山門から生駒山を望む

参道で記念写真。今回の参加者は19名(男性8,女性11)でした

【メモ】白毫寺

志貴皇子[しきのみこ]の山荘跡を寺にしたと伝えられ、鎌倉時代に叡尊[えいそん]が再興した。宝蔵には閻魔王坐像(重要文化財)がどっしりと鎮座。眼光鋭く、口をカッと開いて迫力満点。眷属の司命[しみょう]・司録[しろく]像(重要文化財)とともに鎌倉時代の康円一派の作だ。境内からの眺望もよく、参道の石段は秋、萩に覆われる。3月下旬ころには五色椿が花を咲かせます。

新薬師寺山門です。

【メモ】新薬師寺

天平19年(747)、聖武天皇の病気平癒を祈願して光明皇后が建立したと伝わる。すっきりした美しさを見せる天平建築の本堂(国宝)は、床が瓦敷。内陣には円形の須弥壇[しゅみだん]を設け、本尊木造薬師如来坐像(国宝)を安置する。本尊を守護する塑造十二神将立像(国宝)は天平時代の作(1体は昭和の補作)。憤怒の形相がすさまじく、躍動感にあふれる。

春日大社南門

【メモ】 春日大社

奈良時代のはじめに、平城京の守護の為創建されたのが始まり。平安時代には現規模の社殿が整った。皇室の尊崇も篤かったが、庶民の信仰も集め、多くの燈籠が奉納された。本殿や古神宝類が国宝に、春日若宮、南門など多くの社殿と神宝が重要文化財に指定。社殿は式年造替[ぞうたい]といって、20年ごとに造り替えられてきた。

五月晴れに恵まれ、春日大社、若草山、東大寺など人気のスポットには、小中学生、一般観光客、そして外国人観光客で大賑わいでした。

東大寺二月堂前で記念撮影

歩行距離は約12キロの長丁場でしたが、全員元気に踏破しました

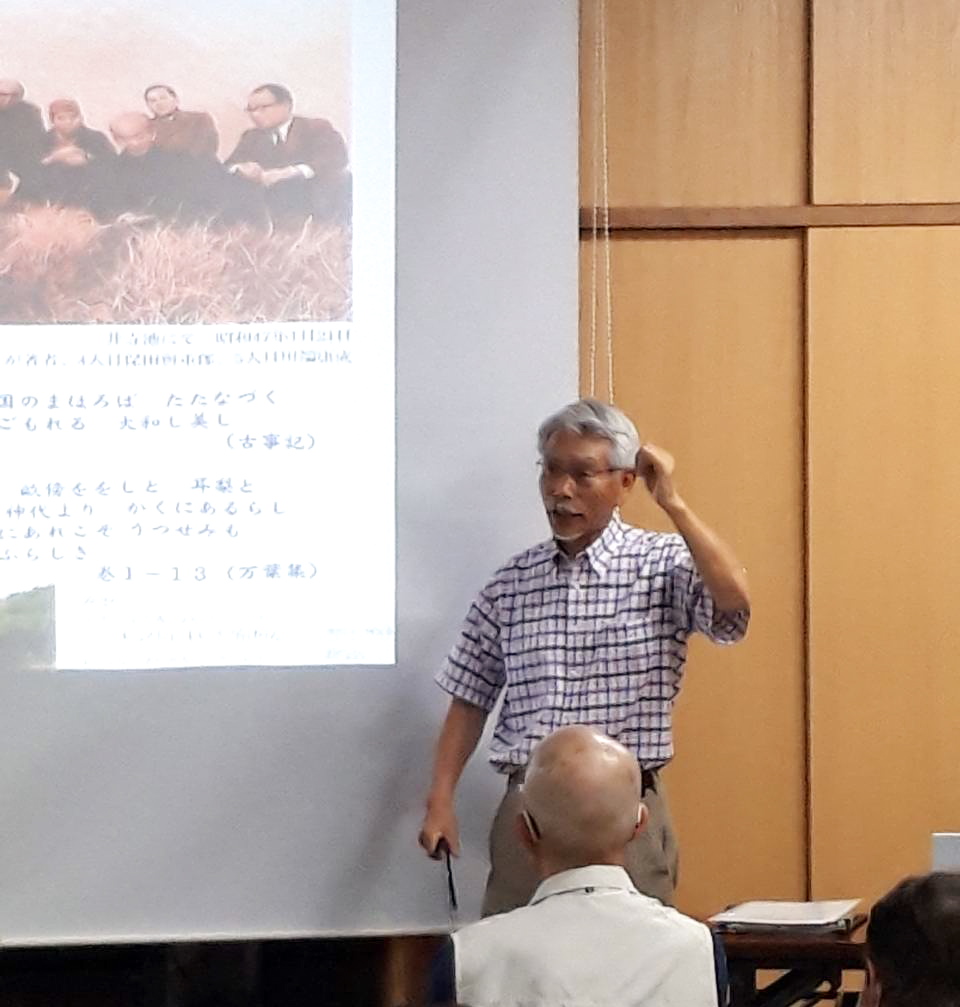

5月18日(日)ふれあいサロン、歴史講演会を開催しました

ボランティア朝倉台福祉グループ主催でふれあいサロンを集会所2階で開催しました。

当日は桜井市観光ボランティアガイドで朝倉台在住の岡山文夫様をお招きして 『近所の歴史よもやま話』 と題して朝倉台周辺地域の歴史などのお話をしていただきました。

前回の11月22日は前編で今回は後編として大変興味深いお話でした。

身近な地域の歴史なので皆さん楽しみにしておられ、なんと72名の方に参加いただきました。スタッフ含めると78名で集会所はあふれるほどで集会所でのイベントとしては過去最高でした。

朝倉台はもとより忍坂、慈恩寺、脇本、狛、遠くは河西からも参加いただきました。

皆さん歴史が好きな人ばかりで次から次と出てくる岡山様のお話に引き込まれて微動だにしないで聞き入っておられました。

予定より30分長くお話をしていただき、皆さん大満足で帰られました。

後日、参加者の方に会うと皆さん口をそろえて「大変良かった」「これから散歩が楽しみです」「続編も聞きたい」と言ってくださり大変中身の濃い充実した時間でした。

岡山様ありがとうございました。

ボランティア朝倉台 福祉グループリーダー 小西

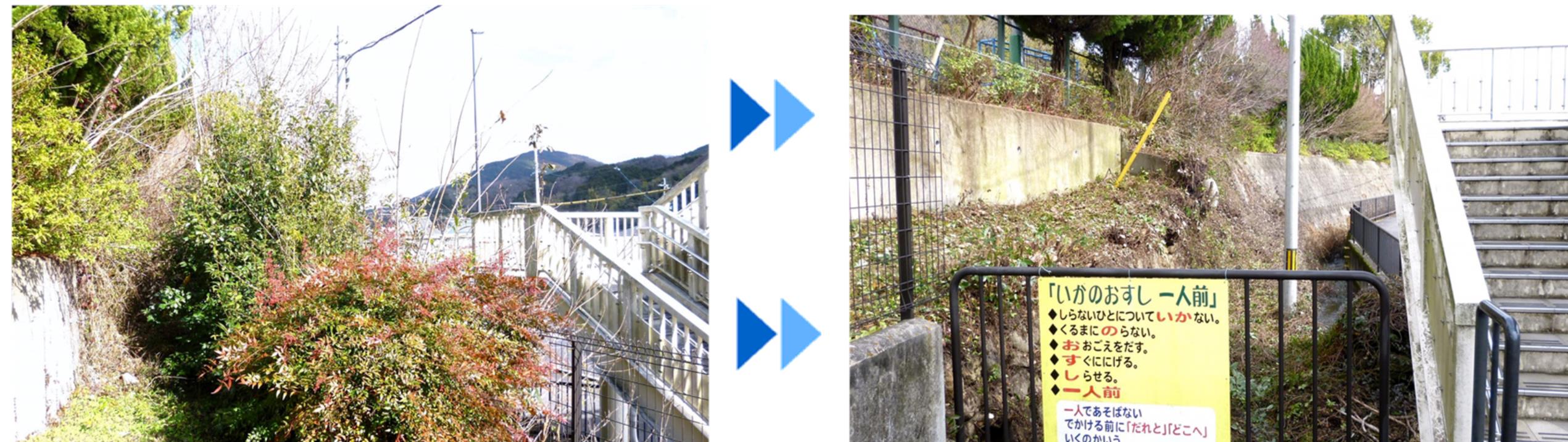

5月22日(木)ボランティア朝倉台環境グループ有志が幹線道路沿いの低木の枯れ木を伐採処理しました。

6月8日(日) 盛春クラブハイキングで万葉ゆかりの地、磐余の宮跡を訪ねました。

桜井市観光ボランティアガイドの案内で万葉ゆかりの地、磐余の宮跡を訪ねました。

あいにくの小雨交じりの天候でしたが、ハイキング会のメンバー19名(男性10名女性9名)が参加、1班男性、2班女性に分かれて出発しました。

コースは、9時40分桜井駅南口を出発

若櫻神社(桜の井)

【観光メモ】櫻の井

「櫻の井」は第17代の覆中天皇(5世紀前半)がめでさせられた(感動した)清水で、桜井市発祥の地です。

井戸は、深さが九尺余り(約2.7m)で、直径が2尺2寸(約66cm)。

井水は、鏡のごとく澄み、特別の甘みがあり、水量豊かで、大和の七ッ井のひとつでした。

土舞台(芸能発祥の地)

【観光メモ】

土舞台は聖徳太子が初めて国立演劇研究所と国立劇場を設けた場所として伝わり、「日本芸能発祥の地」として顕彰されています。 この辺りは桜井公園として整備されていて春には桜が楽しめる。

阿部文珠院(西古墳)

【観光メモ】阿部文珠院(西古墳)

直径は約25メートルから30メートル、高さ約6メートル程度の円墳。内部には両袖式横穴式石室が設けられており、現在は南を向いて開口しています。

文殊院西古墳の築造時期は7世紀後半と推定されており、被葬者として、大化の改新後に左大臣となった阿倍内麻呂(安倍倉梯麻呂)の名が挙げられています。当地が古代の豪族・阿倍氏の勢力圏にあったこと、阿倍氏の氏寺として創建された安倍文殊院の境内に位置していることからも、阿倍内麻呂を被葬者とする説は確かに有力です。

【観光メモ】上之宮遺跡

「上之宮」の地名は聖徳太子が幼い時に過ごした宮殿・上宮にちなむという説があり、上之宮遺跡と聖徳太子との関連性を指摘する説もある。ただし『日本書紀』などの史書類には、現存していない磐余池のほとりに用明天皇の磐余池辺雙槻宮、その南隣に息子の聖徳太子の上宮があったとされており、磐余池の所在地が確定しない限り肯定も否定も出来ないとされる。また、阿倍氏など周辺地域を拠点に持つ豪族の邸宅である可能性もある。

等彌神社

【観光メモ】等彌神社

延喜式に記された由緒ある古社で、鳥見山の麓に鎮座する。創建の年月は明らかではないが、鳥見山の西麓を能登山ということから、「能登宮」とも言う。鳥居は、伊勢神宮内宮から譲り受けたもの。主祭神:上津尾社(本殿)天照大御神 祭神:下津尾社右殿(八幡社) 左殿(春日社)

社務所には1730年頃境内で発見されたと伝わる土偶のレプリカが販売されています。八咫烏とも云われていますが来歴は不明です。そういえばこの地は聖徳太子と縁の深い地で法隆寺の五重塔の中にもは虫類方の塑像が発見されています・・・

何か関係があるのかな・・・(;゚ロ゚)

魚市場跡

【観光メモ】魚市場跡

江戸時代でも桜井の中心地として桜井駅や桜井宿と呼ばれ、また江戸中期ごろから魚市場としても大変賑わった。毎月六回(二、七を定日とする)遠近の商人が商品を並べる六斎市の形で明治初年まで続けられた。特に「熊野鯖」を扱うことで人気があった。桜井市が材木の町と呼ばれる以前は魚市場の町であったことが石碑からもうかがえる。

ちなみに、桜井で魚市場と聞くと、連想する人物は、江戸日本橋の魚河岸(現在は豊洲の東京都中央卸売市場)発展に寄与した商人、大和屋助五郎です。

桜井出身の助五郎は、大坂夏の陣直後の1616(元和2)年までに江戸に出て魚問屋を開き、駿河から活鯛を生簀船で江戸に運ぶことに成功した人物で、漁師への前払金で産地独占的な魚河岸の流通機構を作り出した。

安田輿重郎生家

【観光メモ】安田輿重郎

評論家。奈良県生。東京帝国大学卒。大学在学中に同人誌『コギト』を創刊して文筆活動に入る。昭和10年亀井勝一郎らと雑誌『日本浪曼派』を創刊、民族主義と反近代主義を標榜して昭和10年代の指導的評論家になる。『日本の橋』『近代の終焉』『現代畸人伝』などがある。

こうして桜井駅南部付近をハイキングして12時30分桜井駅着の約5.5キロ3時間の行程を楽しみました。

解散後、全員桜井駅北口近くの台湾料理店で昼食を楽しみました。

7月4日(金)朝倉台集会所で朝倉小学校3年生児童と朝倉台高齢者の皆さん方との交流会を開催しました。

これは毎年七夕に合わせて七夕祭り交流会として実施しています。

例年は午後からの実施でしたが、猛暑のため今年からは午前中の実施になりました。

3年生児童32名と先生方2名、朝倉台から17名の高齢者の皆さん、そして、桜井市社会福祉協議会、地域包括支援センター「きずな」からも参加いただき、スタッフを含めると総数61名になりました。

まず、児童が班ごとに考えてきた質問に順次答えて、続いて短冊に思い思いの願い事を書きました。

中には『世界がへいわになりますように』といった願い事があり大人顔負けでびっくりしました。

最後にみんなで短冊を笹に飾り付けて交流会が終わりました。

飾り付けた笹は「朝倉台里山クラブ」代表の坂口さんに学校へ届けていただき、玄関へ飾っていただきました。

参加者の皆さんは子供たちと接して元気をもらえたと言って大変喜んでいただいて、充実した交流会でした。

ボランティア朝倉台 福祉グループ リーダー 小西

7月18日(金) 盛春クラブカラオケ愛好会は、集会所において合同発表会を開催しました。

7月20日(日) 朝倉台盛春クラブハイキング会は、纏向の宮々を訪ねました。

この日も猛暑日でしたが、参加者全員(男性6、女性7計13名)元気に7キロの行程を踏破しました。

JR巻向駅(9時30分出発)

纏向珠城宮伝承地跡➡

ポイント

〇纏向日代宮(ひしろのみや)跡 伝承地

第12代景行天皇が営んだ宮跡と伝わるところ。記紀によると日本武尊(ヤマトタケル 倭建命)の父。倭建命は、天皇の命を受けて大和に従わない九州の熊襲(クマソ)や出雲の国や東の国へと遠征を重ね、次々と服従させていったという古代の英雄。「大和は国のまほろば たたづく青垣山ごもれる 大和し美し」は、倭建命が東国遠征の帰途、病を得て亡くなるときに三重県能褒野でふるさと大和への思いを読まれた歌の一節とされている。歌碑は井寺池畔、川端康成書。

珠城山古墳群➡

〇珠城山(たまきやま)古墳群

三輪山から纏向川を挟んだ北に穴師山があり、そこから西へ派生する支尾根の先端近くの頂部に立地。東から西へ1~3号の3基前方後円墳で構成されており、6世紀前半に2号墳、中頃 に1号墳、後半に3号墳が築造。3号墳はJR巻向駅建造の際の土取場となって消滅。1号墳は石室がみられる。馬具、円筒埴輪、盾持人物埴輪等が出土。本古墳と渋谷向山古墳の間の平地が後期纏向遺跡の中心地。(未調査)

纏向日代宮伝承地➡

〇纏向珠城宮跡(伝承地)

第11代景行天皇が営んだ宮跡と伝わるところ。記によればわが国最初の天覧相撲をおこなったほか、殉死の風習を改め埴輪を作らせた天皇といわれる。(人物埴輪は4世紀に出現)

相撲神社➡

〇相撲神社

穴師座兵主神社の摂社。野見宿禰を祭神とする。相撲発祥の地とされる。日本書紀によれば 大和国の當麻蹴速と出雲国の野見宿禰が日本で初めての相撲を取り勝った野見宿禰には當麻蹴速の領地が与えられた。境内には勝った野見宿禰のを祀る祠や土俵がある。平成25年顕彰碑「勝利の聖」建立。国立競技場のモザイク装飾「野見宿禰」像(長谷川路可作)を再現。

桜井市内出雲地区には野見宿禰の墓といわれる塚(現在塚跡を示す石標のみ)や、そこから5輪塔を移設した一二柱神社には力士像に支えられた狛犬がある。

兵主神社➡

〇穴師座兵主(ひょうづ)神社

祭神は兵主神(御食津神とも)、若御魂神(稲田姫命とも)、大兵主神(八千丈命など諸説)大神神社、大和神社、石上神社と並ぶ大社。創建は約2000年前(崇神天皇60年)といわれ、延喜式で名神大社に列せられた。祈年、月次、相嘗、新嘗等の宮幣に預かる。

式内の名神大社穴師座兵主神社を中央に、右に纏向座若御魂神社、左に穴師大兵主神社と式内社が三社並ぶ珍しい神社。穴師座兵主神社は弓月ケ岳山上にあったが、応仁の乱で焼失、現在地に移し、他の二社と合祀した。

檜原神社➡

小休止~

玄賓庵➡

大美和の杜(昼食)➡

大美和展望台➡

大美和の展望台で記念写真~

大神神社(12時40分解散)でした。皆様お疲れ様でした。~

8月6日(水) ボランティア朝倉台環境グループが3号公園の清掃を行いました。

8月13日(水) ボランティア朝倉台環境グループが「夏休みラジオ体操」が始まる前に1号公園の清掃を行いました。

8月15日(金) 朝倉台盛春クラブハイキング会は外鎌山でご来光を拝みました。

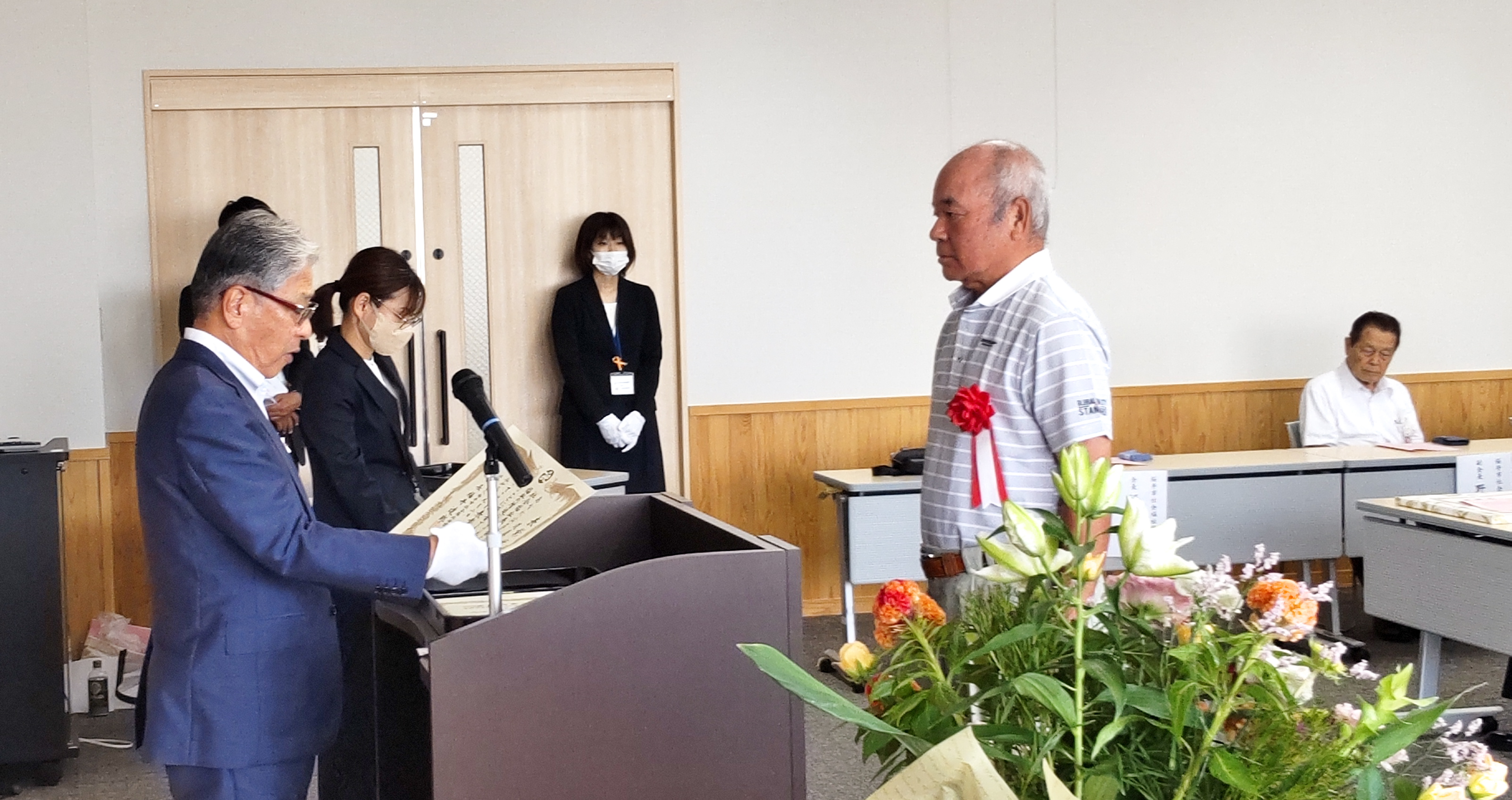

8月31日(日)桜井市社会福祉協議会主催、令和7年度「社会福祉活動功労者表彰式」でボランティア朝倉台から2名が功労表彰を受賞しました。

9月13日(土)ボランティア朝倉台環境グループが朝倉大橋を清掃しました。

9月21日(日)盛春クラブハイキング「明日香路を巡る」

朝倉台盛春クラブハイキング会は、21日ようやく暑さがやわらぎ少し秋めいてきた快晴の明日香路を歩きました。

コースは橿原神宮前駅➡甘樫丘➡飛鳥坐神社➡飛鳥寺➡伝飛鳥板葺宮跡

(飛鳥宮跡)➡川原寺跡➡岡寺駅(解散)の約9キロの行程でした。

近鉄橿原神宮駅前から出発。この日の参加者は15名(男性8 女性7)でした。

剣池前を通って目指すは蘇我一族の拠点「甘樫丘」です

途中、豊浦寺(宮)跡前を見学しました。

観光メモ

〇豊浦(とゆら)寺跡(向原寺)

甘樫丘北西ふもとにあり、県の史跡。また、この辺りには推古天皇の豊浦宮や小墾田宮のあったところと伝えられています。

甘樫丘から畝傍山、その向こうには二上山が望めます。

昼食は甘樫丘麓の休憩所で取りました。

この後、あすか夢の楽市に立ち寄り地元の名産品等を購入しました。

〇飛鳥坐神社(あすかいますじんじゃ)

集落の東、小高い丘陵に鎮座。二月のおんだ祭や陰陽石が有名。いずれも五穀豊穣の祈りがこめられている。境内にある山口神社と共に式内社。

ここから飛鳥寺➡伝飛鳥板葺宮跡(飛鳥宮跡)➡川原寺跡➡岡寺駅(解散)と巡りました。

〇飛鳥寺

596年に蘇我馬子によって建てられた本格的な伽藍配置の日本で最初の大寺院。日本を含めた東アジア仏教文化が一堂に会した故知といえる。現在安居院に本尊飛鳥大仏(釈迦如来像)が座す。もとは210m×320mの大寺院。

近くに蘇我入鹿の首塚や謎の石造物「酒船石」がある。

〇伝飛鳥板葺宮跡(飛鳥宮跡)

小さな丘陵に囲まれた平地にポツンとある。蘇我馬子邸に隣接していた皇極天皇宮跡で、大化の改新の舞台となったといわれる。復元された井戸跡や遺構がみられる。

〇川原寺跡(弘福寺―ぐふくじ)

飛鳥四大寺の1つであり、1塔二金堂式といわれる伽藍配置をもち、当時としてはとても大きな寺だったと想像出来る。中金堂跡には、瑪瑙の礎石(28個)も残っている。本尊は十一面観音、弘法大師作の持国天、多門天に平安初期に造られたとされる十二神将も拝観できる。日本書紀によれば川原寺は日本初の写経場とされている。

以上約9キロのハイキング行程でした。

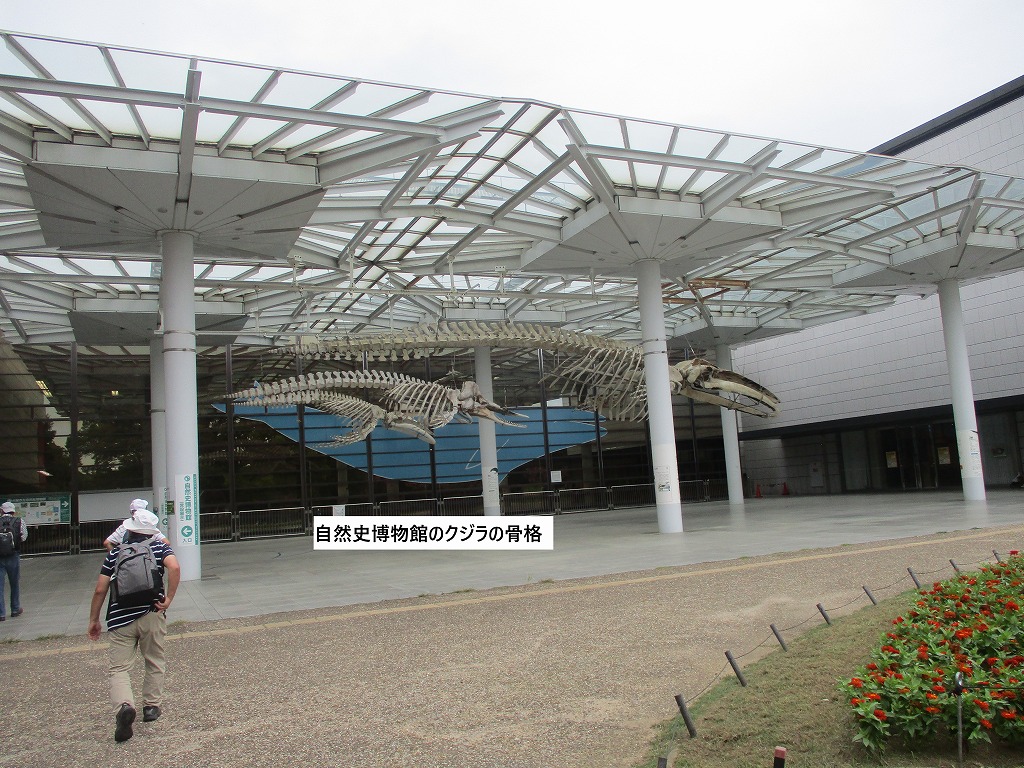

9月25日(木) 朝倉台盛春クラブ吟醸会は、大阪市長居公園内の植物園と自然史博物館を見学しました。

10月11日(土) 朝倉台盛春クラブハイキング会は、近鉄主催の歴史ハイキング「豊臣秀長ゆかりの地を巡る」に参加しました。

コースは近鉄郡山駅をスタート➡郡山八幡神社➡源九郎稲荷神社➡箱本館「紺屋➡春岳院➡郡山城跡➡大織冠の楠➡大納言塚➡近鉄郡山駅ゴールの約6kmの道程でした。

来年のNHK大河ドラマに豊臣秀長が取り上げられるとの前評判でハイキングには一般参加者も多く賑わいました。

やっと秋めいて薄曇りの絶好のハイキング日和で、道のりも平たんでゆっくりと秀長ゆかりの城下町を堪能しました。当会参加者21名(男9,女12)

大和郡山駅前で受付です。

観光スポット

〇郡山八幡神社

郡山城築城以前から存在する当地の鎮守社で、天正13年(1585)から始まる秀長の郡山城築城のため丘陵地から城下柳町の完成により現在地に遷座した。本殿奥には郡山城外堀の土塁が現在も残っている。近年は球児が必勝祈願に訪れる「クラブ神社」としても有名。

〇源九郎稲荷神社。

歌舞伎・文楽に登場する「源九郎狐」を祀る神社。日本三大稲荷の一つ。五穀豊穣商売繁盛の神様として人気がある。

〇箱本館「紺屋」(旧奥野家住宅)

今も道の中央を水路が流れる紺屋町で、江戸時代から1990年代中頃まで続いていた藍染商の建物(市内で最も古い町屋1766年頃)を再生した観光施設。館内には「箱本十三町」関連資料、金魚ゆかりの美術工芸品「金魚コレクション」、藍染ショップ、藍染めの体験工房がある。

〇春岳院

豊臣秀長の菩提寺。秀長の肖像画、御朱印箱、箱本制度の資料・文献が残されている

〇郡山城跡

郡山城は当地の戦国大名筒井順慶の築城に始まり、豊臣秀長によって百万石の領主にふさわしい城郭と城下町が作られた。郡山城跡は、野面積み石垣が良好な状態で残る全国でも貴重な城跡で、石垣に寺院の礎石・石塔。石仏など多数の転用石材が使われているのが特徴。天守台から城下町、奈良盆地が一望できる。桜の名所としても有名で、毎年春の「お城まつり」は大変な賑わいを見せている。

郡山城跡内の東屋で昼食タイム

城跡内の極楽橋で集合写真

〇大織冠の楠

大織冠は地名。藤原鎌足から与えられた冠位。近くに大織冠藤原鎌足神社がある。豊臣秀長が郡山城入城後、多武峰の大織冠鎌足神社を郡山城の鎮守として遷座。楠は、樹高25M 幹周り5.7M 樹齢500年

〇大納言塚

豊臣秀長の墓所。秀長は天正19年(1591)1月22日郡山で没。市指定遺跡。

来年からの大河ドラマ楽しみですね。

11月9日(日) 朝倉台盛春クラブハイキング会は、第40回桜井市ウオーキングフェスティバルの「まほろばめぐり7キロコース」に参加しました。

あいにくの雨模様の天候でしたが、フェスティバルは予定通り開催され、私たち参加者19名(男性7,女性12)は雨にもめげず、全員無事完歩しました。

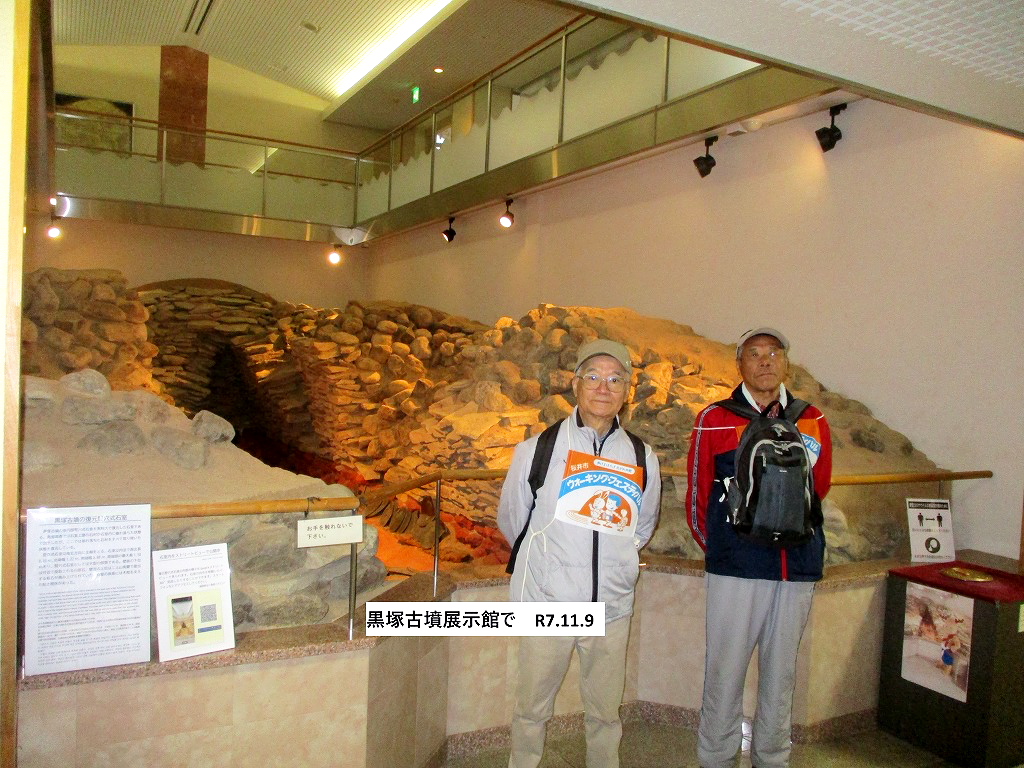

〇黒塚古墳全長約130mの前方後円墳。大和古墳群にある。平成9(1997)年8月から発掘調査が開始され、後円部中央の竪穴式石室から、1面の画文帯神獣鏡や33面の三角縁神獣鏡などの副葬品が完全な形で出土した。一つの古墳からの三角縁神獣鏡の出土数としては全国最多である。三角縁神獣鏡は卑弥呼が魏から贈られたとされる「卑弥呼の鏡」と呼ばれるもので、大和の中心部で見つかったのは初めてであるだけに、邪馬台国論争を左右する重要な手がかりになるものとして、注目を集めている。築造は3世紀後半から4世紀前半頃で大和政権の有力人物の墓と推測されている。

隣の展示館では発掘当時の古墳内部を再現した資料があり見応えがありました。

ここから歩いて第10代崇神天皇陵へ~

南隣には孫の景行天皇陵があります

史跡ガイド

〇崇神天皇陵・景行天皇陵天理市から桜井市にかけて広がる大和(おおやまと)古墳群のうち、柳本古墳群の盟主的な存在。崇神(すじん)天皇陵は行燈山(あんどんやま)古墳とも呼称され、全長242mの前方後円墳。古墳の西側には、アンド山古墳、南アンド山古墳といった「培塚(ばいづか)」と呼ばれる墳墓が点在する。南へ約700mに位置する景行(けいこう)天皇陵は渋谷向山(しぶたにむかいやま)古墳とも呼称され、全長約300mの前方後円墳。築造はいずれも4世紀中ごろ。この地に発祥した大和王権の息吹をいまに伝えています。

チェックポイント(巻向小学校)

昼食~

昼食後は箸墓古墳前を通って芝の運動公園へ・・・

ゴール後会場では抽選会・表彰式があり、会員の数名の方々がシクラメンの苗等をゲットされました。抽選後の午後1時40分ごろ現地解散しました。

全行程の7㎞、お疲れ様でした。

11月23日(日) 朝倉台集会所においてボランティア朝倉台福祉グループ主催でふれあいサロン「マジックショーと大人の紙芝居」を実施しました。

当日は以前にもお願いしたことがあるマジックショーと大人の紙芝居の公演をしていただきました。

事前PRで皆さん楽しみにしておられ、51名の多くの方に参加していただき、スタッフを含めると57名でした。中には朝倉台以外の方にも参加いただき、橿原市からも2名の方がぜひ見学させてほしいと言って来ていただきました。

大ベテランの杉本様のマジックショーは次から次と繰り広げられる不思議な世界に皆さん目を点にして釘づけです。

続いて第2部で大人の紙芝居をしていただきました。

紙芝居の畑中様は元小学校の先生で授業に手作り紙芝居を取り入れた有名な紙芝居先生です

桜井市にまつわる色々な物語の手作り紙芝居に皆さん引き込まれ、笑いもありで真剣そのものでした。

皆さん、大変楽しいひと時を過ごすことができて明日からの新しいエネルギーにしていただけたと思います。

ボランティア朝倉台 福祉グループ リーダー 小西